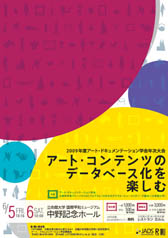

■開催概要

「アート・コンテンツのデータベース化を楽しむ」

実行委員長・赤間 亮、高橋晴子

デジタル・イメージをキーワードとして、人文科学の世界の今後の“変化”に思いを馳せてみませんか。基調講演では、多様なアート・コンテンツのデータベース化にみる可能性ついて語ります。一方、事例研究では、それぞれの立場から、それぞれの発意をもって作成された目録やデータベースの紹介、あるいはデータベース化の必然性について考え、従来のデータベースのこれからの進むべき方向をさぐります。2日目は、一般の研究発表を行いますが、セッション2では、「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ」の特集としています。皆様、奮ってご参加ください。

■主 催 アート・ドキュメンテーション学会、文部科学省グローバルCOEプログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」(立命館大学)

■場 所 立命館大学(衣笠キャンパス)国際平和ミュージアム内 中野記念ホール http://www.ritsumei.jp/campusmap/index_j.html

■日 程 2009年6月5日(金)[第62回研究会]・6日(土)[第63回研究会][第49回見学会]

■参加費 JADS会員 無料、 日本文化DH拠点研究メンバー 無料、 一般 1,000円(学生 500円)

■懇親会会費 3000円程度

>>(重要なお知らせ)新型インフルエンザに関する本学会の対応について

>>立命館大学GCOEのサイト

第1日 6月5日(金)

●13:15〜17:10 シンポジウム

○13:15〜14:00 基調講演

赤間 亮(立命館大学大学院文学研究科教授・アートリサーチセンター長)

「楽しめるWEBデータベースの創出−アート・コンテンツ・データベース(ACD)の時代へ−」

芸術・文化研究の分野においてもWEB上のデジタルコンテンツを使わずには何事も前に進まない時代がやってきた。WEB上のコンテンツは、無秩序に見えるが、その分野の専門家にとっては、アナログ時代よりは、はるかに整然とインデックスが用意されるようになり使いやすくなった。

さらに、文系研究者にとっての大きな変化は、こうしたコンテンツを自らの嗜好や思惑にあわせ、容易にデータベース化できるようになった点である。コンテンツと"思惑"の統合体としてのデータベースは、いったん研究者の手中に収まると、一つの"快楽"と変容していく。これは、アート・コンテンツならではの特徴であり、そこには、ひたすら地道な作業を繰返し、凡例に従い、地味な日の当たらない作業というイメージは存在しない。アート・コンテンツ・データベース(ACD)には、これまでのイメージを払拭し、アート研究の方法論を根本から覆す可能性がある。

○14:00〜16:00 事例研究

14:00〜「身装」 高橋晴子(大阪樟蔭女子大学)

14:30〜「文化資源と知識情報」 研谷紀夫(東京大学)

15:00〜「写真集・写真帖」村上清子(国立国会図書館)

15:30〜「歌舞伎」 赤間 亮(立命館大学)

○16:10〜17:10 パネルディスカッション

●17:10〜17:30 第3回野上紘子記念アート・ドキュメンテーション学会賞・推進賞受賞式

●18:00〜 懇親会

第2日 6月6日(土)

9:30〜 研究発表会 受付開始

●セッション1 10:00〜11:30

1. 人文系資料を対象とした大学図書館・大学博物館連携

安達 匠(國學院大學図書館/筑波大学大学院)

2. リーフレットからみるミュージアムと来館者の関係

増田ひろみ(駿河台大学大学院)

3. ミュージアム間の業務情報流通をめぐる課題と展望

田良島 哲(東京国立博物館)

(11:30〜13:30)ランチタイム

●11:30〜12:30 アート・ドキュメンテーション学会総会

●見学 ※自由参加 堂本印象美術館、立命館大学国際平和ミュージアム

●セッション2(特集「日本文化DH」)13:30〜15:30

1. イタリア文化財デジタル化政策の動向報告及び在伊日本美術コレクション整理の現状と可能性

齊藤ちせ(立命館大学大学院)

2. 「外地」日本語文学データベースの構築と課題-日本文学・文化研究における活用を目的として-

楠井清文(立命館大学衣笠総合研究機構)

3. 在外日本陶磁器コレクションのデジタル・アーカイ ブについて

前崎信也(立命館大学衣笠総合研究機構)

4. 立命館大学アート・リサーチセンター所蔵友禅図案の公開に向けた整理-本来のまとまりをいかに再現するか-

岡本隆明(立命館大学衣笠総合研究機構)

(15:30〜15:50)休憩

●セッション3 15:50〜17:20

1. ミュージアム・アーカイブズを考える

筒井弥生(学習院大学大学院)

2. 動画活用におけるミュージアム情報デザイン事例報告

山村真紀(慶應義塾大学DMC機構)

3. 創作バレエ作家佐多達枝の創作過程のドキュメンテーションとアーカイブ化

中村美奈子(お茶の水女子大学)、 門 行人(舞踊評論家)

17:30 閉会

2009.04.18 公開

2009.05.25 更新